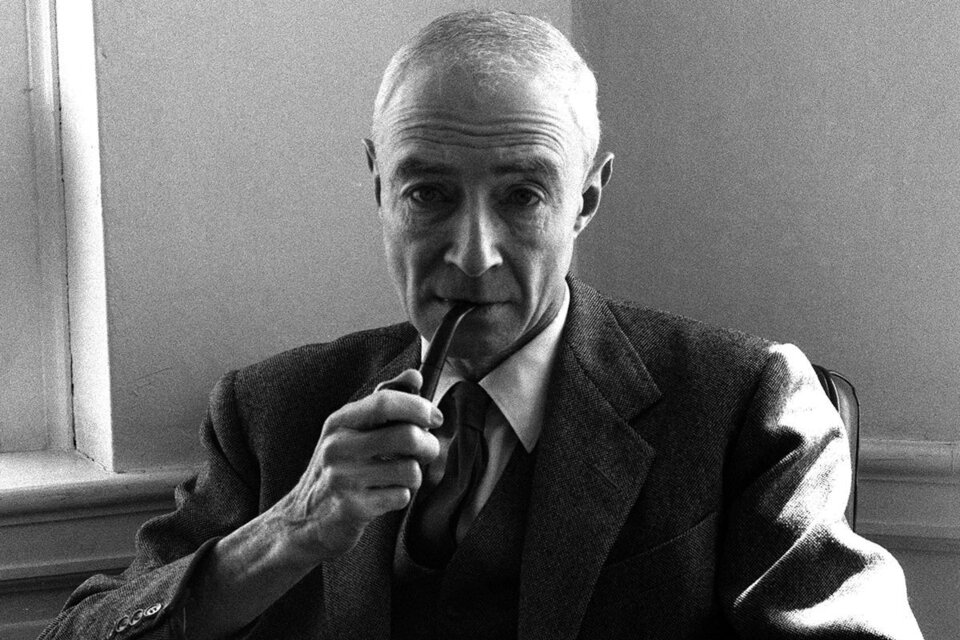

Este jueves se estrena Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan que tiene como protagonista a Cillian Murphy, el actor irlandés recordado por encarnar, entre otros, a Thomas Shelby en Peaky Blinders. El film está basado en la obra Prometeo Americano, de Kai Bird y Martin Sherwin, biografía definitiva del científico, por la cual sus autores obtuvieron el Pulitzer en 2006. Retrata la vida de uno de los científicos de mayor popularidad del siglo XX: un joven genio devenido en el “padre de la bomba atómica” que, sin escalas, se arrepintió públicamente y se convirtió en el más tenaz detractor de la energía nuclear aplicada al terror. “Siento que tengo las manos manchadas de sangre”, dijo en una ocasión al presidente Truman y a partir de allí fue perseguido por el FBI, acusado de comunista y condenado al ostracismo.

Oppenheimer fue ni más ni menos que el director del Proyecto Manhattan, iniciativa del gobierno de Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el avance nazi. La vía, como en todo conflicto bélico, no conoció de ninguna barrera ética; el resultado fueron las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que terminaron, de un plumazo, con la vida de 214 mil personas (y afectaron a cientos de miles más por los efectos residuales de la radiación). La última evidencia disponible para construir la tecnología más innovadora y aplicarla al genocidio. El deslumbramiento para comprobar cómo la fisión en cadena funcionaba en la práctica y el discurso de la necesidad del terror como excusa para frenar otro terror.

Niño atormentado, joven genio y padre de la criatura

La vida y obra de Oppenheimer expone, quizás como ninguna otra, la contradicción inherente de la ciencia; específicamente, de eso que el mundo ha conceptualizado como “progreso científico”. El conocimiento, que a comienzos del siglo XX prometía una vida llena de prosperidad para la humanidad que habitaba todos los rincones del planeta, convertido en la peor herramienta de la que se tenga recuerdo. En ese escenario nació Oppenheimer, en el seno de una familia bien posicionada económicamente de Nueva Jersey. Sus biógrafos lo describen como un niño inquieto, “atormentado”, al que nunca le faltó nada y que recibió una educación de privilegio. De adolescente, su inteligencia lo hizo destinguirse y rápidamente, por sus dotes, se posicionó como “la promesa de la física estadounidense”.

Tras recibirse, se convirtió en profesor de la Universidad de California y se volvió conocido en los pasillos de la institución por una personalidad difícil de descifrar. Si bien por momentos respondía al estereotipo de nerd, asocial y reservado, en otros instantes, tenía raptos de histrionismo y sacaba a relucir todas sus capacidades de socialización. En estos fragmentos de iluminación, el catedrático de física teórica se volvía amable y simpático. Había un aspecto de los humores que se mantenía inmutable: su ambición, que nunca disminuía.

De adulto, se especializó en física experimental en la Universidad de Harvard. Al concluir su carrera, viajó a Inglaterra para sus estudios de posgrado. “En Cambridge tuvo serios inconvenientes con su tutor y jefe de laboratorio, porque no se sentía valorado ni reconocido por él. En un impulso envenenó una manzana con cianuro, que este no llegó a comer de casualidad. Confesó y sólo gracias a las influencias de su padre logró evitar una acusación judicial, comprometiéndose a consultar con un psiquiatra por sus comportamientos”, narra Federico Pavlovsky, médico psiquiatra que sigue de cerca la carrera de Oppenheimer.

Oppenheimer cada vez ganaba más fama en los círculos académicos por sus contribuciones en el marco de la ciencia madre del siglo XX: la física. Y, en especial, en la física de altas energías. Pero el punto de inflexión sucedió en 1942, cuando Estados Unidos decidió involucrarse de manera definitiva en la Segunda Guerra Mundial y Oppie –así lo llamaban sus conocidos– fue convocado por Franklin D. Roosevelt para poner en marcha el proyecto Manhattan. Del otro lado del Atlántico los alemanes tenían su propio plan y al mando estaba nada menos que Werner Heisenberg, también físico teórico, pionero de la física cuántica y premio Nobel en 1932. Así fue que ambas mentes se enfrascaron en una carrera contra reloj.

Para avanzar con el Proyecto Manhattan, Oppenheimer y compañía siguieron la tónica del momento: escoger el sitio más alejado e inhóspito de Estados Unidos. Continuar con el secretismo y procurar que nadie se enterara de que en el medio del desierto un equipo de científicos encumbrados estaba diseñando el arma más destructiva de la historia. Así fue como construyeron en tiempo record el complejo de laboratorios en Los Alamos, Nuevo México. Tres años después, el equipo liderado por Oppenheimer detonó la primera bomba de prueba y meses más tarde, el 6 y el 9 de agosto, hicieron lo propio con bombas de uranio y plutonio sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente.

De héroe nacional a una persecución sin cuartel

El desenlace es conocido por todos: miles de japoneses perdieron la vida en un instante y otros tantos murieron en los días y meses posteriores. Lo que quizás fue menos conocida fue la reacción de Oppenheimer: “Los físicos han conocido el pecado”, dijo. Como el doctor Frankenstein, se arrepintió de las consecuencias de su desarrollo, pero ya era demasiado tarde. A partir de ese momento, al confirmar su protagonismo en el genocidio, adquirió un perfil público distinto y, paradójicamente, comenzó a cuestionar el uso de armas nucleares por parte de los Estados. A inicios de los 50, de hecho, criticó la acción del gobierno que por aquel entonces presentaba la Bomba H (de hidrógeno).

Como resultado, EEUU orquestó –como tantas otras veces– una campaña de desprestigio contra su científico más brillante. Oppie fue acusado de colaborar y filtrar información al bloque soviético y fue señalado por sus vínculos durante la juventud con el Partido Comunista. De hecho, no escapó al modus operandi característico durante la Guerra Fría: sus llamadas fueron interceptadas y fue presionado para confesar acciones inexistentes en una innumerable cantidad de oportunidades. La disuasión funcionó y Oppenheimer solo se dedicó a su carrera académica, pero esta opción tampoco funcionó como escape. Por aquellos años, Lewis Strauss, el presidente de la Comisión de Energía Atómica (CEA), trabajó para dinamitar su reputación y expulsarlo de la CEA; un objetivo que cumplió con creces.

Las guerras siempre se destacaron como momentos especialmente productivos para el diseño de tecnologías científicas. Los mejores cerebros suelen ser convocados por la política, gobiernos ávidos de respuestas inmediatas que de un momento a otro favorecen las condiciones para que aquellas personas encargadas de pensar en la sociedad lo hagan pronto y ofrezcan soluciones. La revolución científica de aquel entonces fue dinamizada por la energía nuclear y, entre todos los protagonistas, Oppenheimer resaltó como nadie. Durante 29 años dirigió el Institute for Advanced Study en Princeton, y lo transformó en un epicentro científico notable. Realizó contribuciones destacables en el campo de la mecánica cuántica y describió, en otros aportes, a los agujeros negros.

Falleció en 1967 de un cáncer de laringe, sin obtener el Premio Nobel y acusado por propios y extraños.

Fuente: Pagina 12